Hiob – Einführung zur Theateraufführung „Hiob“ nach Joseph Roth

1. Hiob als mythische Figur

2. Joseph Roth und die Transformation des Hiobs

3. Das jüdische Schicksal im 20. Jahrhundert

4. Hiob – heute

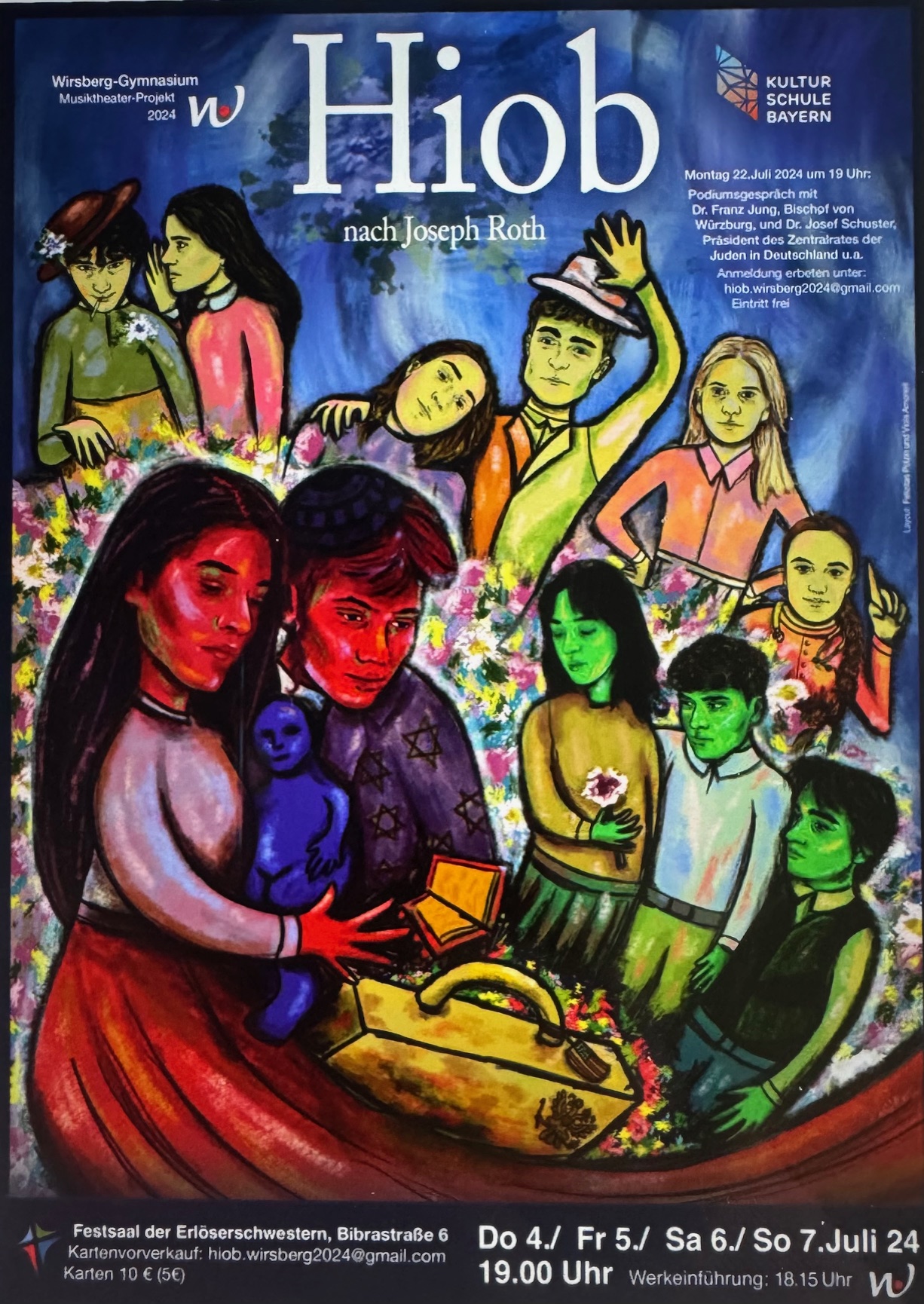

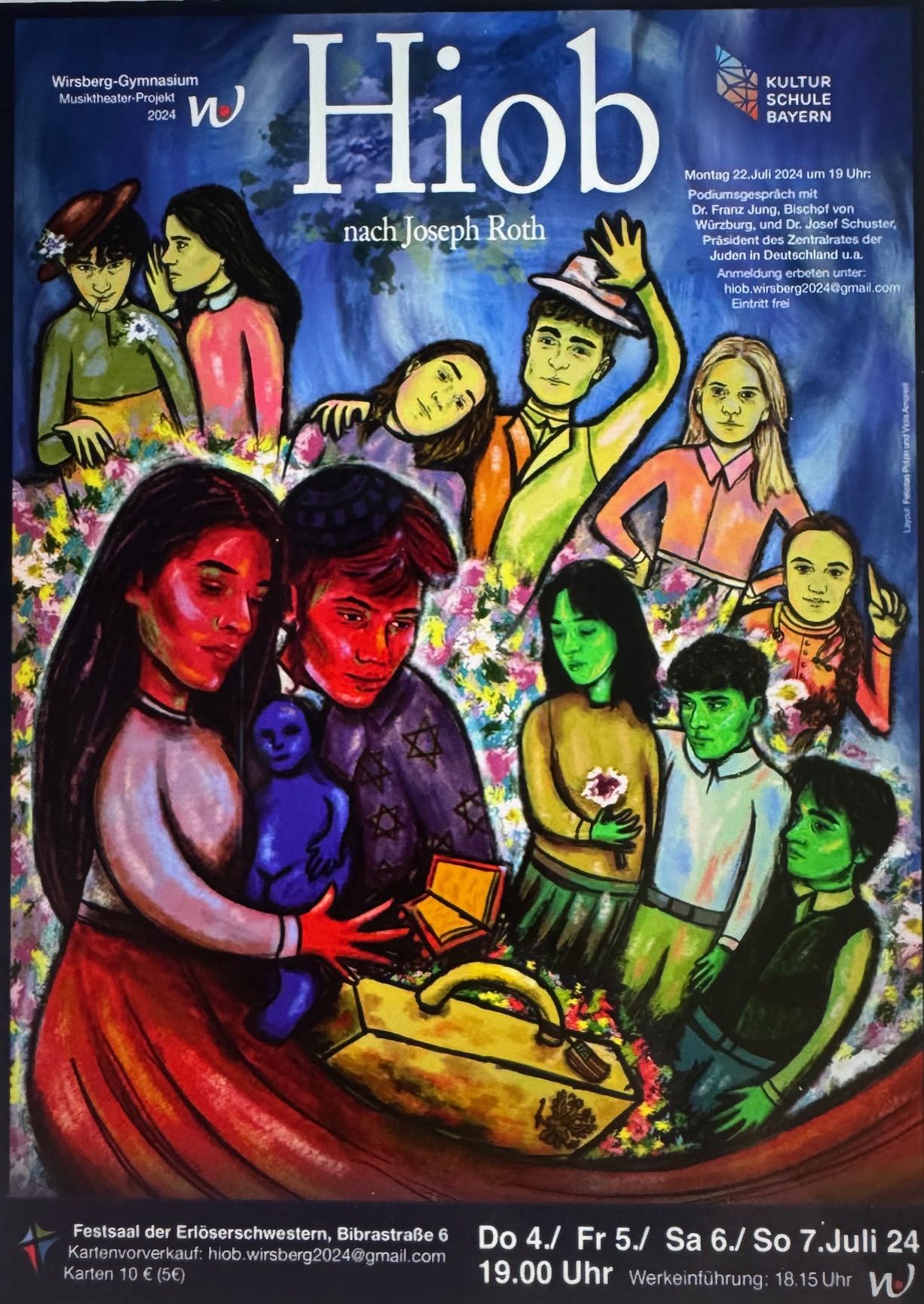

Künstlerische Gestaltung des Plakates: Felizitas Polzin und Viola Amoneit

Guten Abend, meine Damen und Herren, liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Gäste,

1. Hiob als mythische Figur

Die Theatergruppe des Wirsberg-Gymnasiums hat sich eines bemerkenswerten Themas angenommen, des „Hiob“. Und dies ist aus dreierlei Gründen beeindruckend: Zum einen ist das Hiob-Motiv ein Menschheitsthema, das Fragen aufwirft, die wahrscheinlich seit Urzeiten von Generation zu Generation gestellt werden. Zum anderen setzt es in der heutigen Zeit mit ihren zahlreichen Verwerfungen, den allerorts aufbrechenden Gegensätzen und Feindseligkeiten und der Infragestellung menschlicher Würde das richtige Zeichen! Zum dritten stellt es in den Mittelpunkt die „jüdische Frage“, die den Autor der Vorlage für die heutige Aufführung, Joseph Roth, in seinem gesamten Lebenswerk beschäftigt hat und die für uns heutige Zeitgenossen immer noch mit dem Problem von Diskriminierung, Antisemitismus und Völkermord verbunden ist.

Wenn wir uns das schöne Plakat mit seinen Komplementärfarben vergegenwärtigen, mit dem auf die Theateraufführung aufmerksam gemacht wird und über das sich – nebenbei bemerkt – auch der Künstler Marc Chagall gefreut hätte, so sehen wir eingebunden in den Rock bzw. Schoß einer Frau eine mehrköpfige Familie, die jüdisch geprägt zu sein scheint: Der Vater ist durch Kippa und Davidsterne bei der Lektüre vielleicht des Talmuds gekennzeichnet; die bereits angesprochene Mutter verkörpert in ihrer umfassenden Bewegung die im Judentum fundamentale Rolle bei der Erhaltung und Weitergabe der religiösen und kulturellen Traditionen. Ihnen zugeordnet ist in kräftigem Blau-Violett ein Kleinkind, das eine gewisse Unförmigkeit aufweist. Neben den Eltern – aber etwas distanziert – befinden sich drei junge Erwachsene – ein Mädchen und zwei Jungen, jeweils mit grünen Gesichtern und grünen Händen -, die teils fragend, teils zweifelnd, teils genervt auf die Eltern mit dem Kleinkind schauen, aber vielleicht auch den Koffer im Blick haben, der mit dem Wappen der österreichisch-habsburgischen Monarchie bzw. mit der US-amerikanischen Flagge gekennzeichnet ist. Das ist das Tableau, auf dem sich das dramatische Geschehen um die Familie entwickelt, die – folgt man der Personendarstellung in der oberen Reihe – offenbar zu neuen Lebensformen und Lebensvorstellungen gelangen will.

Was haben nun diese Personen mit Hiob und dem Hiobsthema zu tun? Man kann Hiob, der uns aus dem Alten Testament bekannt ist, als eine mythische Figur bezeichnen. Zwar besitzt er keine übernatürlichen oder außergewöhnlichen Eigenschaften, wie dies bei Herakles mit seinen sagenhaften 12 Taten oder bei Prometheus, der aus Ton den Menschen nach dem Ebenbild der Götter geformt hat, der Fall ist. Und doch spielt Hiob eine zentrale Rolle für das Verständnis von Menschsein. Ihm kommt unabhängig von der Frage, ob er eine real existierende, historische Person war, in mehrfacher Hinsicht eine Bedeutung zu: Er repräsentiert grundlegende menschliche Erfahrungen wie Verlust, Leid, Zweifel, Auflehnung. Denn die Hiobs-Botschaften nehmen kein Ende: Er verliert seinen Besitz, seine Kinder und seine Gesundheit. In dieser Weise werden archetypische Eigenschaften sichtbar in Form der Leiderfahrung und deren Bewältigung, in dem breiten Spektrum an Emotionen wie Freude, Trauer, Wut, Angst und Liebe. Hiob selbst steht als Symbol für das nicht selbstverschuldete Leiden und den Glauben an Gottes letztendliche Gerechtigkeit und Weisheit. Hier wird dann die kulturelle und religiöse Relevanz der Figur sichtbar: Hiob verkörpert ganz grundlegend die condicio humana, da er der Mensch im Leid ist, der nach den Gründen für sein Leiden fragt und in Gott den Verantwortlichen für seine Verluste ausmacht. Mit Hiob wird deutlich, dass das Leiden und die Auseinandersetzung damit nicht nur den Einzelnen beschäftigt, sondern konstitutives Merkmal der gesamten menschlichen Kultur und Geschichte ist. Das bezeugen nicht zuletzt die brutalen Erfahrungen in der Ukraine, in Israel und im Gaza-Streifen, genauso aber die Gewalttaten, die uns alltäglich auch in unserer Gesellschaft und in unserem Umfeld begegnen.

Das alttestamentarische Hiob-Buch, dessen Entstehungszeit Theologen zwischen dem 5. - 3. Jh. v. Chr. vermuten, kann weder auf einen genauen Entstehungsort noch auf einen präzisen Zeitpunkt zurückgeführt werden. Es ist aber eines der poetisch und literarisch anspruchsvollsten Bücher der Bibel. Insofern es tiefgehende philosophische und theologische Reflexionen über das menschliche Leiden, die Gerechtigkeit Gottes und die Beziehung zwischen Gott und Mensch enthält, hat es einen tiefgreifenden Einfluss auf die Theologie und Literatur gehabt. Es hat zahlreiche Interpretationen und Kommentare hervorgebracht und hat die Auseinandersetzung mit Fragen des Leidens und der göttlichen Gerechtigkeit in der jüdischen, christlichen und islamischen Tradition beeinflusst.

https://pixabay.com/de/illustrations/hiob-der-prophet-prophet-8692164/

Die verschiedenen Interpretationen und Variationen der Hiob-Geschichte stellen entweder den Aspekt des frommen Leidenden oder den des Rebellen, der radikale Fragen über das Leiden und die Gerechtigkeit Gottes aufwirft, heraus: Sind Leid und Unglück Hinweise auf strafwürdige Vergehen, entweder für offenbare oder für verborgene Sünden des Menschen? Dienen sie dazu, dem Menschen ein Gegenbild zu seiner ständigen Glückssuche und der Gefahr des Selbstverlustes im Beliebigen und Nichtigen vor Augen zu führen? Bedeutet Leiden Bewährung, so dass rechter Umgang mit dem Leiden hieße, dieses aufrecht zu ertragen? Hat das Leiden eine existenzielle Bedeutung, weil in ihm ein sinnhaftes Moment von Dasein erkennbar wird? Muss man sich gegen diese Erfahrung auflehnen, gegen das rebellieren, was sinnlos und absurd erscheint? Muss man ganz besonders den in Frage stellen, nämlich den Schöpfergott, der nach menschlichem Ermessen und nach religiösem Selbstverständnis Urheber aller Dinge, der guten wie der schlechten, ist? Das ist die Frage nach der Theodizee. Hat Leiden überhaupt irgendeinen Sinn?

Was am Ende bleibt: Hiob zeigt trotz seiner enormen Leiden eine bemerkenswerte Standhaftigkeit im Glauben. Er hinterfragt und klagt Gott an, bleibt aber letztlich gläubig und wird am Ende von Gott belohnt. Der Mensch muss vielleicht anerkennen, wenn hinter allem, was geschieht, ein göttlicher Plan steht, dass dann alles auch einen von Gott gegebenen Sinn hat – auch das Leiden. Eine explizite Antwort auf die Frage Hiobs nach dem Grund seines Leidens erteilt Gott Hiob nicht. Leiden erscheint als Mysterium, das sich einer letzten Erklärung entzieht. Es beansprucht eine Funktion in der von Gott gestalteten Welt und hebt die Gemeinschaft zwischen Gott und Mensch nicht auf: Leiden hat Sinn; diesen zu entdecken, ist Aufgabe des Leidenden selbst.

2. Joseph Roth und die Transformation des Hiobs

Eine der interessantesten Transformationen der Hiob-Gestalt hat der österreichische Schrift-steller und Journalist Joseph Roth realisiert. Joseph Roth wurde 1894 in Brody (Ostgalizien, zu der Zeit Österreich-Ungarn, heutige Westukraine) geboren. Nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten im Jahr 1933 musste er ins französische Exil gehen und starb am 27. Mai 1939 in Paris an den Folgen seiner Alkoholkrankheit.

Roths Werk „Hiob: Roman eines einfachen Mannes“, den wir heute in einer Bühnenfassung erleben, entstand in den späten 1920er Jahren, einer Zeit des Umbruchs und der Unsicherheit sowohl in Europa als auch im persönlichen Leben des Autors. Biographische Züge, die dem „Hiob“ wie vielen seiner Werke zugrunde liegen, sind die Beziehung und die unglückliche Ehe mit Friederike Reichler, welche, bedingt durch eine schwere Schizophrenie, in eine Nervenheilanstalt eingeliefert werden musste, wo sie später durch Hitlers Schergen ermordet wurde. Roths Leben war überschattet von ständigen Geldsorgen, es war ein Leben in Hotels und im Exil, ohne Zuhause und gezeichnet durch eine sich permanent steigernde Alkoholabhängigkeit – mehrere dieser Schicksalsaspekte spiegeln sich namentlich im Roman Hiob wider: in der materiellen Not der Familie Mendel Singers, in der Entfremdung des Protagonisten von seiner Frau Deborah, in den sexuellen Eskapaden und der späteren Schizophrenie der Tochter Mirjam, in den Söhnen, die sich von jüdischer Lebensform losgesagt haben, oder in der Entwurzelung Mendels in Amerika.

Diese Krisen haben Roths Verständnis von Leid und Prüfung, wie sie im Roman dargestellt werden, vertieft. Denn auch Roth nutzt die Gestalt des Hiob, um tiefgründige Reflexionen über das Wesen des Leidens und die menschliche Kondition anzustellen und die Grenzen des menschlichen Verstehens und die Suche nach Sinn inmitten des scheinbar Sinnlosen zu erforschen. Wie kaum ein anderes Hiob-Werk folgt dieser Roman dem alttestamentlichen Text sowohl in zahlreichen Details als auch im übergeordneten Erzählbogen mit seinen verschiedenen Etappen von Glück und Unglück. All der schwelende Schmerz, bedingt durch die menschliche Entfremdung, die Heimatlosigkeit und das Unvermögen, die Schicksalsschläge mit seinem Gottesverständnis zu vereinbaren, führen Mendel Singer zur Abkehr von Gott.

Nicht zu Unrecht hat die Rezeption des Romans – etwa das dreiteilige Fernsehspiel Hiob des Regisseurs Michael Kehlmann (1979) - deutlich gemacht, dass die tragische Figur Mendel Singer wie eine unheilvolle Antizipation der Katastrophe, die dem Judentum und vor allem dem Ostjudentum unmittelbar bevorstand, verstanden werden kann. Wir müssen uns die Hauptperson Mendel Singer als einen osteuropäischen Juden mit Kaftan, Kippa und Schläfenlocken vorstellen. Er lebt in einem Shtetl, das nach dem 17. Jahrhundert für viele Juden – 1939 leben etwa 7,3 Millionen Juden in Osteuropa – zu einem Zufluchtsort geworden war, wo sie trotz zahlreicher Pogrome versuchten, ihre einzigartige soziale, wirtschaftliche und kulturelle Identität zu bewahren. Dazu gehörte etwa das Jiddisch, eine Mischung aus Hebräisch, Deutsch und slawischen Sprachen. Die Shtetl-Kultur wurde durch den Zweiten Weltkrieg und den Holocaust nahezu ausgelöscht, aber ihre Erinnerungen und Erzählungen leben in der Literatur, Musik und Bildenden Kunst weiter. Der „Hiob“ reflektiert Roths Auseinandersetzung mit dem Schicksal dieser osteuropäischen Juden und der jüdischen Identität. Die im Roman thematisierten Erfahrungen der Migration, der Heimatlosigkeit und des Exils spiegeln somit ein jüdisch-europäisches Schicksal wider.

3. Das jüdische Schicksal im 20. Jahrhundert

Das jüdische Schicksal im 20. Jahrhundert ist von tragischen Ereignissen sowie wichtigen Entwicklungen geprägt. Das wohl prägendste Ereignis des 20. Jahrhunderts für das jüdische Volk ist – nach Jahrhunderten der Diskriminierung, Ghettoisierung und Verfolgung - der Holocaust, bei dem etwa sechs Millionen Juden von den Nationalsozialisten systematisch verfolgt und ermordet wurden. Dieser beispiellose Völkermord hat tiefgreifende, bis heute nachweisbare Auswirkungen auf das jüdische Bewusstsein und die Weltgemeinschaft. Zu erwähnen ist aber auch, wie im Zuge des 20. Jahrhunderts die zionistische Bewegung die Schaffung eines jüdischen Nationalstaates in Palästina anstrebte. Dies kulminiert in der Gründung des Staates Israel im Jahr 1948, ein bedeutendes Ereignis für die jüdische Identität und das Selbstverständnis.

Leider muss die Feststellung getroffen werden, dass trotz der Lehren aus dem Holocaust der Antisemitismus bis heute weiterhin virulent ist. Juden sehen sich in vielen Ländern – leider auch in Deutschland - immer noch bzw. schon wieder mit Diskriminierung und Vorurteilen konfrontiert. Das Hiob-Thema ist auch im 21. Jahrhundert ein jüdisches Thema wie ein Menschheitsthema.

4. Hiob – heute

Hiob bleibt auch in Zeiten von Massenaustritten aus der Kirche, des Bedeutungsverlustes der Religion eine inspirierende Figur, die nicht nur Schriftsteller, Künstler und Denker herausfordert, sondern an uns alle Fragen stellt. Seine Fragen nach Gerechtigkeit und Leid sind zeitlos und berühren das menschliche Selbstverständnis der Moderne. Das Fragen und Zweifeln nämlich gehört zu den menschlichen Wesensmerkmalen in einer scheinbar unlogischen und ungerechten Welt.

Ein Beispiel für eine moderne Hiob-Figur könnte jemand sein, der eine schwere Krankheit bekämpft, immense Verluste erleidet oder durch große persönliche Krisen geht, aber dennoch Mut, Hoffnung und eine positive Einstellung bewahrt. Das Bild Hiobs steht überall da vor Augen, wo Menschen leiden und nach dem Warum fragen, gleichgültig ob es sich um das eigene Leiden handelt oder die Ukraine, die sich gegen blindwütige Aggressoren behaupten muss, ob es Israel ist, das von aufgebrachten Palästinensern heimgesucht wird, ob es der Gazastreifen ist, an dessen Bewohnern sich eine in den Ausmaßen furchtbare Rache vollzieht, oder auch im Sudan, wo sich Bürgerkriegsparteien gegenseitig massakrieren. Hiob ist ein Spiegelbild der menschlichen Seele, die trotz aller Widrigkeiten nach Verständnis und Erlösung strebt. So ist auch in ihm unauslöschlich die Hoffnung verankert, dass jenseits allen unverschuldeten Leides und aller Ungerechtigkeit ein Leben in Frieden, Freiheit und in Versöhnung mit sich und den anderen möglich wird.

Lassen Sie uns jetzt, liebe Theaterbesucher und Theaterbesucherinnen, mit offen Augen und offenen Herzen beobachten, wie der Vorhang aufgeht und sich die Welt Mendel Singers entfaltet.

Dr. Hans-Jürgen Blanke

Kontakt

Lassen Sie sich von unserer Leidenschaft anstecken und von unseren vielfältigen Erfahrungen inspirieren.