„Sol omnibus lucet.“ / „Die Sonne leuchtet allen.“ (Petron)

Das Bild der Sonne in Hymnus, Mythos, Lied, Fabel, Kosmographie und Gedicht

Die Sonne nimmt entsprechend ihrer herausragenden Bedeutung im Kosmos in allen Weltkulturen eine zentrale Stellung ein, die ihren Ausdruck in magischem Staunen und theoretischer Neugierde, in Kult und Wissenschaft, in Mythos und Kunst gefunden hat. Sie ist daher ein reizvolles Thema für eine motivgeschichtliche Untersuchung.

Quelle: Osama Shukir Muhammed Amin FRCP(Glasg), CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Schon in den frühen Kulturen wird die Sonne als göttliche Quelle des Lebens angebetet. Das Relief zeigt den Pharao Echnaton mit einer seiner Töchter, als der Sonnengott Aton mit seinen Sonnenstrahlen erscheint (1345 v.Chr.).

Zu den frühesten literarischen Zeugnissen der Sonnenverehrung gehört der „Große Sonnenhymnus“ des ägyptischen Pharaos Echnaton, der um 1350 vor Chr. in enthusiastischer Weise Aton, den Sonnengott und „Herrn der Welt“, preist und ihn als Schöpfergott rühmt, der für alle Menschen, Tiere und Pflanzen und für deren Gedeihen sorgt.

Amenophis IV. „Echnaton“ (18. Dynastie, 1365-1349 v. Chr.)

| Schön erscheinst du

im Lichtland des Himmels, du lebende Sonne, Ursprung des Lebens. Du bist aufgegangen im östlichen Lichtland, und du hast jedes Land mit deiner Schönheit erfüllt. Du bist schön, gewaltig und funkelnd, du bist hoch über jedem Land. Deine Strahlen, sie umfassen die Länder bis ans Ende deiner ganzen Schöpfung, […]. Du bist fern, aber deine Strahlen sind auf Erden, du bist in ihrem Angesicht, aber man kann deinen Gang nicht erkennen. […] Gehst du unter im westlichen Lichtland, ist die Erde in Finsternis, in der Verfassung des Todes. […] Die Erde entsteht auf deinen Wink, wie du sie geschaffen hast: du gehst auf für sie - sie leben, du gehst unter, sie sterben. Du bist die Lebenszeit selbst, man lebt durch dich. […]

|

Bemerkenswert ist dieser Hymnus, der hier nur in einem kleinen Ausschnitt vorgelegt wird, nicht nur wegen seiner eindrucksvollen Vergleiche und großartigen Metaphern, sondern auch hinsichtlich seiner nicht zu überschätzenden Bedeutung, da er Ausdruck eines gewandelten religiösen Bewusstseins ist, das sich vom Vielgötterglauben abgewandt und, wenn auch nur für kurze Zeit, einem Monotheismus angenähert hat.

Echnatons Sonnenhymnus wird gern verglichen mit Psalm 104 (AT). Parallelen zeigen hier besonders die Psalmverse 20 bis 25.

Quelle: Giuseppe Bartolomeo Chiari, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Für die Griechen ist Helios einer von vielen Göttern, genauer der Titanen, die von Zeus entmachtet wurden. Gleichwohl blieb Helios die Bezeichnung Titan vorbehalten. Seine Aufgabe war es, den Sonnenwagen über den Himmel zu lenken, dabei gingen ihm seine Schwestern Eos/Morgenröte und Selene/Mondgöttin voraus.

Vgl. hierzu Pindar, Olympische Oden, 1,1: „Suche neben der Sonne auf dem einsam weiten Himmel kein Gestirn, das sein Licht am Tage wärmer verströmte.“

Ovid: Metamorphosen (2,227-234)

Ovid malt in einer der längsten Metamorphosen (1,747-2,400) die Katastrophe, in der Phaethon endet, in drastischen Farben aus. Phaethon, Sohn des Sonnengottes Helios und der Okeanide Klymenes, hatte sich vom Vater als Bestätigung seiner Vaterschaft ausbedungen, einen Tag lang den Sonnenwagen lenken zu dürfen. Als aber die Pferde bemerkten, dass die Zügel nicht mit gewohnter Kraft und Erfahrung geführt wurden, brachen sie aus der Bahn aus und stürmten der Erde zu. Phaethon ist ratlos und verzweifelt:

|

Tum vero Phaethon cunctis e partibus orbem adspicit accensum nec tantos sustinet aestus ferventisque auras velut e fornace profunda ore trahit currusque suos candescere sentit; et neque iam cineres eiectatamque favillam ferre potest calidoque involvitur undique fumo, quoque eat aut ubi sit, picea caligine tectus nescit et arbitrio volucrum raptatur equorum.

|

Da aber erblickt Phaethon den zu allen Seiten entflammten Erdkreis, den so großen Hitzewellen nicht hält e nicht stand und holt wie aus einem Glutofen mit tiefem Schlund feurige Winde empor und fühlt, wie sein Wagen erglüht; schon kann er nicht mehr die emporgeschleuderte Asche und Staubwolken aushalten und wird von allen Seiten von heißem Rauch eingehüllt, von schwarzer Finsternis umgeben, weiß er nicht, wohin er geht oder wo er ist; nach dem Willen der geflügelten Rosse wird er mitgerissen.

|

Phaethons Erkenntnis, besser die den Menschen gesetzten Grenzen nicht überschritten zu haben, kommt zu spät. Der Albtraum des Weltenbrandes endet erst, als Jupiter nach dem Blitz greift und Feuer mit Feuer bezwingt. Der brennende Sonnenwagen stürzt in den Eridanus (Po).

C. Plinius: Naturalis Historiae (2,12f)

|

Eorum medius sol fertur, amplissima magnitudine ac potestate nec temporum modo terrarumque, sed siderum etiam ipsorum caelique rector. Hunc esse mundi totius animum ac planius mentem, hunc principale naturae regimen ac numen credere decet opera eius aestimantes. Hic lucem rebus ministrat aufertque tenebras, hic reliqua sidera occultat, inlustrat; hic vices temporum annumque semper renascentem ex usu naturae temperat; hic caeli tristitiam discutit atque etiam humani nubila animi serenat. Hic suum lumen ceteris quoque sideribus fenerat, praeclarus, eximius, omnia intuens, omnia etiam exaudiens, ut principi litterarum Homero placuisse in uno eo video.

|

In der Mitte der Planeten kreist Sol, von gewaltiger Größe und Macht, Lenker nicht nur der Jahreszeiten und der Länder, sondern sogar der Gestirne selbst und des Himmels. Für die, die seine Werke schätzen, ziemt es sich zu glauben, dass er die Lebenskraft und genauer der Geist des ganzen Kosmos und die ursprünglich regierende Gottheit der Natur ist. Er gibt den Dingen Licht und nimmt die Dunkelheit weg, er verbirgt und beleuchtet die übrigen Gestirne; er lenkt den Wechsel der Jahreszeiten und das immer von neuem entstehende Jahr entsprechend der Gewohnheit der Natur; er vertreibt die Unfreundlichkeit des Klimas und heitert die Traurigkeit des menschlichen Gemüts auf. Sein Licht leiht er auch den übrigen Gestirnen, hellglänzend und herausragend überschaut er alles und hört sogar alles, was, wie ich sehe, dem Dichterfürsten Homer gerade an diesem gefallen hat.

|

Trotz des hymnischen Charakters der Beschreibung ist in Plinius´ Darstellung von Funktion und Wirkung der Sonne der Übergang vom Mythos zum Logos feststellbar. Ganz im antiken Sinne steht die Sonne im Mittelpunkt des Planetensystems und kreist um die Erde. Plinius betont ihre Bedeutung als kosmische Kraft und Naturgottheit; zugleich erfasst er in beinahe modern anmutender Erklärung die heilsame Wirkung des Sonnenlichts auf die Psyche des Menschen.

Hyginus: Fabulae

Sohn des Helios ist Phaethon, der den antiken Dichtern als Sinnbild jugendlichen Übermutes und der Auflehnung gegen die väterliche Autorität erscheint. Hygin fasst das Geschehen in aller Kürze zusammen.

|

Phaethon Solis et Clymenes filius cum clam patris currum conscendisset et altius a terra esset elatus, prae timore decidit in flumen Eridanum. Hunc Iuppiter cum fulmine percussisset, omnia ardere coeperunt. Iovis ut omne genus mortalium cum causa interficeret, simulavit se velle extinguere; amnes undique irrigavit omneque genus mortalium interiit praeter Pyrrham et Deucalionem. At sorores Phaethontis, quod equos iniussu patris iunxerant, in arbores populos commutatae sunt.

|

Als Phaethon, der Sohn von Sol und Klymenes heimlich den Wagen des Vaters bestiegen hatte und sich zu weit von der Erde entfernt hatte, stürzte er aus Furcht in den Fluß Eridanos hinab. Alles geriet in Brand, weil Jupiter ihn mit dem Blitz getroffen hatte. Um das ganze Menschengeschlecht mit berechtigtem Grund zu vernichten, gab Jupiter vor, löschen zu wollen. Er ließ überall die Flüsse über die Ufer treten und außer Pyrrha und Deukalion ging das ganze Menschengeschlecht unter. Die Schwestern des Phaethon jedoch wurden in Pappeln verwandelt, weil sie gegen den Befehl des Vaters die Pferde angespannt hatten.

|

Isidor von Sevilla: De natura rerum (17,1f)

|

Dicunt antiqui, Aratus et Hyginus, solem per seipsum moveri, non cum mundo verti uno loco manentem. […] Nam dum ad superiora conscenderit, ver temperat; ubi autem ad summum coelum venerit, aestivos accendit calores. Descendens rursus, autumni temperiem reddit. Ubi vero ad inferiorem redierit circulum, ex glaciali compage coeli rigorem nobis hiberni frigoris derelinquit. […] Ex ipso enim sunt horae; […] ex ipso menses et anni numerantur; ex ipso vicissitudines temporum fiunt. […] Ad instar quippe Ecclesiae fabricatus est hic mundus, in quo Dominus Jesus Christus, sol aeternus, partem suam percurrit. […] Timentibus autem Dominum oritur Sol iustitiae, et sanitas in pinnis eius, sicut scriptum est.

|

Die Alten, nämlich Arat und Hygin, sagen, dass die Sonne sich aus eigener Kraft bewege und nicht an einem Ort befestigt sich zusammen mit dem Weltall drehe. […] Denn während sie nach oben steigt, regiert der Frühling; sobald sie aber zum höchsten Punkt des Himmels gelangt ist, entzündet sie die sommerliche Hitze. Sobald sie wieder herabsteigt, bewirkt sie die Milde des Herbstes. Wenn sie aber wieder in den unteren Kreis zurückgekehrt ist, lässt sie uns wegen des eisigen Himmelsgefüges die strenge winterliche Kälte zurück. […] Aus ihr entstehen nämlich die Stunden; nach ihr werden Monate und Jahre gezählt; durch sie entsteht der Wechsel der Jahreszeiten. […] Diese Welt ist nämlich als Abbild der Kirche geschaffen worden, in welcher der Herr Jesus Christus, die ewige Sonne, seine Wegstrecke durchläuft. […] Für die aber, die den Herrn fürchten, geht die Sonne der Gerechtigkeit auf.

|

Statt des spätantiken Sol invictus tritt Christus als Sol aeternus bzw. Sol invictus oder auch als Sol iustitiae an dessen Stelle.

Quelle: Didgeman, via pixabay.com

Der Sonnegesang / Canticum fratris Solis des Franz von Assisi (1223)

|

Altissime, omnipotens, bone Domine, tuae sunt laudes, gloria, honor et omnis benedictio; tibi soli referendae sunt, et nullus homo dignus est te nominare. Lauderis, Domine Deus meus, propter omnes creaturas tuas et specialiter propter honorabilem fratrem nostrum Solem, qui diescere facit et nos illuminat per lucem: pulcher est et radians et magni splendoris et tui, Domine, symbolum praefert. Laudetur Dominus meus propter sororem Lunam et stellas, quas in caelo creavit claras et bellas. Laudetur Dominus meus propter fratrem Ventum, aerem, nubem, serenitatem et propter omnia tempora, per quae omnibus creaturis ministrat alimentum. Laudetur Dominus meus propter sororem Aquam, quae est multum utilis, humilis, pretiosa et casta. Laudetur Dominus meus propter fratrem Ignem, per quem noctem illuminat; ille roseus est, rutilus, invictus et acer. Laudetur Dominus meus propter nostram matrem Terram, quae nos sustentat et alit et producit varios fructus et varicolores flores et herbas. Lauderis, mi Domine, propter illos, qui pro tuo amore offensas dimittunt et patienter sustinent tribulationem et infirmitatem. Beati illi, qui in pace sustinuerunt, quia a te, Altissime, coronabuntur. Lauderis, mi Domine, propter sororem nostram Mortem, quam nullus vivens potest evadere. Vae illis, qui moriuntur in peccato mortali! Beati illi, qui in hora mortis suae inveniunt se conformes tuae, Sanctissime, voluntati; mors enim secunda non poterit eis nocere. Laudate et benedicite Dominum meum, gratificamini et servite illi, omnes creaturae, cum magna humilitate! |

Höchster, allmächtiger, guter Herr, Dein sind Lob, Ehre, Ruhm und jede Seligpreisung. Dir allein sind sie zu erstatten, und kein Mensch ist würdig, dich mit dem Namen zu nennen. Gepriesen seist du, Herr, mein Herr, wegen all deiner Geschöpfe, und insbesondere wegen unserer ehrwürdigen Schwester Sonne, die es Tag werden lässt und uns mit Licht erleuchtet: Schön ist sie und strahlend und sie trägt voran das Sinnbild sowohl eines großen Glanzes als auch von dir, o Herr. Gepriesen sei mein Herr wegen des Bruders Mond und der Sterne, die du am Himmel hell und schön erschaffen hast. Gepriesen sei mein Herr wegen des Bruders Wind, der Luft, der Wolken, des heiteren Wetters und wegen aller klimatischen Bedingungen, durch die du allen Geschöpfen mit Nahrung dienst. Gepriesen sei mein Herr wegen des Bruders Wasser, das sehr nützlich ist, nachgiebig, kostbar und rein. Gepriesen sei mein Herr wegen des Bruders Feuer, durch den er die Nacht erleuchtet; jener ist schön wie eine Rose, rötlich strahlend, unbesiegbar und hitzig. Gepriesen sei mein Herr wegen unserer Mutter Erde, die uns aufrecht hält, ernährt und verschiedene Früchte erzeugt ebenso wie vielfarbige Blumen und Kräuter. Gepriesen seist du, mein Herr, um jener willen, die uns zum Lohn für deine Liebe Beleidigungen verzeihen und geduldig Trübsal und Schwachheit ertragen. Selig sind jene, die das in Frieden ertragen haben, weil sie von dir, o Höchster, gekrönt werden. Gepriesen seist du, mein Herr, wegen unseres Bruders Tod, dem kein Lebender entgehen kann. Wehe jenen, die in Todsünde sterben! Selig jene, die sich in der Stunde ihres Todes in Übereinstimmung mit deinem Willen, du Allerheiligster, befinden; denn ihnen kann der zweite Tod keinen Schaden zufügen. Lobet und preiset meinen Herrn, sagt ihm Dank und dient ihm, all ihr Geschöpfe, in großer Demut! |

Der „Sonnengesang“ des Franz von Assisi ist ein herausragendes Beispiel mittelalterlicher christlicher Dichtung und ein bedeutendes Werk der religiösen Literatur. In diesem Werk drückt der Verfasser seine tiefe Ehrfurcht und Dankbarkeit gegenüber Gott und seiner Schöpfung aus, indem er die Elemente der Natur personifiziert und sie als Brüder und Schwestern bezeichnet, dies in einer klaren und schlichten Sprache, die eine tief empfundene Spiritualität und Abkehr von materiellen Werten widerspiegelt. Dies reflektiert in gewissem Sinne auch eine pantheistische Sichtweise, dass Gott in allen Dingen gegenwärtig ist. Im Sinne der Franziskanischen Theologie werden Güte und Schönheit der Schöpfung betont und die Menschheit zur Dankbarkeit und Ehrfurcht gegenüber Gott aufgerufen.

Der Sonnengesang hat nicht nur religiöse Bedeutung, sondern hat auch weitreichenden Einfluss auf Literatur, Musik und Kunst ausgeübt. Er wurde in vielen Sprachen übersetzt und vertont und bleibt ein inspirierender Text für Künstler und Schriftsteller.

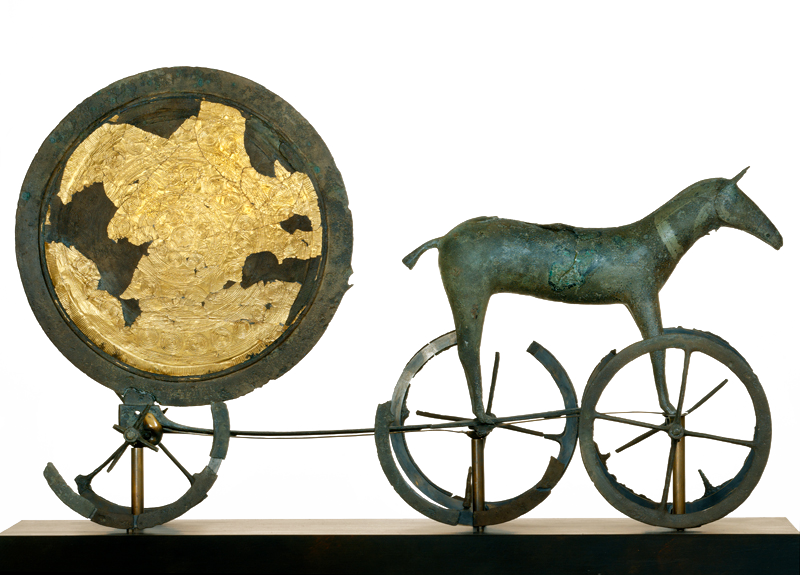

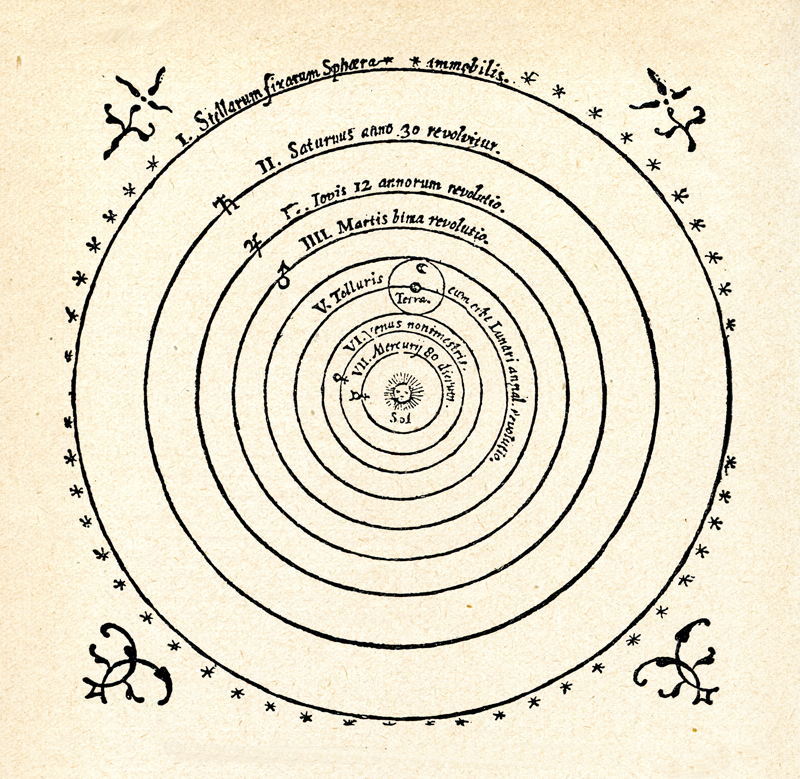

Der Sonnenwagen von Trundholm (um 1400 v. Chr.)

Quelle: Nationalmuseet, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Dialogus Creaturarum moralisatus (um 1480)

Der Dialogus Creaturarum moralisatus (= Dialog der Kreaturen über moralisches Handeln) ist eine Sammlung von 122 Fabeln von unterschiedlicher Länge. In dieser wird ein Kaleidoskop der mittelalterlichen Welt-, Gesellschafts- und Lebensformen entfaltet, das sowohl unterhaltsamen als auch belehrenden Charakter hat. Entsprechend dem biblischen Schöpfungsbericht werden von der unbelebten zur belebten Natur in einer ansteigenden Entwicklungslinie Planeten (z. B. Sonne, Mond), Elemente (z. B. Wasser, Feuer), Mineralien (und die daraus gefertigten Werkzeuge), Tiere vielfältiger Art (Fische, Vögel, Landtiere), Fabelwesen (Greif und Einhorn) und schließlich Menschen in ihren verschiedenen Berufen (z. B. Arzt, Fischer, Imker, Schuhmacher) dargestellt. Das Werk gipfelt in einer Gegenüberstellung von Mann und Frau bzw. von Leben und Tod, an denen sehr pointiert die mittelalterlichen Vorstellungen vom Sinn des Lebens verdeutlicht werden.

Die erste Fabel „De sole et luna“ sei als Musterbeispiel für diese Fabelsammlung vorgestellt:

|

Sol est secundum philosophum oculus mundi, iucunditas diei, pulchritudo caeli, mensura temporum, virtus et origo omnium nascentium, dominus planetarum, ductor et perfector omnium stellarum. Luna vero, ut dicit Ambrosius in Hexameron, est decor noctis, mater totius humoris et ministra, mensura temporum, dominatrix maris, immutatrix aëris et aemulatrix solis. Et propter quod aemulatrix est solis, soli incipit detrahere ac eum diffamare. Sol autem hoc sentiens locutus est lunae dicens: „Quare mihi detrahis et blasphemas? Ego semper te illuminavi et praecessi, tu autem semper me odis et impugnas.“ Cui luna: „Recede a me, quia te non diligo, cum propter tuum magnum splendorem ego nihil appretior in mundo. Si tu non esses, saeculo superlata essem ego.“ Cui sol: „Ingrata, sufficiat tibi magnificentia tua, si ego in die, tu vero in nocte perlustras. Oboediamus ergo creatori nostro et noli superbire super me, sed me permitte lucere in die ac bona domini munire!“ Luna vero magis animata recessit cum furore et stellas ad se clamavit. Aggregavitque magnum exercitum et cum sole proeliari coepit. Sagittas enim mittebat adversus solem et cum iaculis percutere nitebatur. Sol autem, cum esset superius, descendit et lunam cum mucrone partitus est et stellas deiecit dicens: „Sic semper, cum eris rotunda, faciam tibi.“ Hac enim de causa, ut fabulae dicunt, luna num- quam rotunda permanet et stellae casum habent. Luna ergo confusa in verecundia mansit dicens: „Turgidam melius partiri erat quam totam perire.“ Sic enim multi superbi et elati volunt sibi dominari nec etiam superiorem vel sibi similem cupiunt habere. Unde dicit Glossa: Superbia est elatio incensa, quae inferiores despiciens superioribus et paribus satagit dominari. Nam velle quidem esse super omnes vituperabiliter malum est; sustinere alterum similem gloriosum est, ut ait Chrysostomus. De talibus enim dicit poeta: Tolluntur in altum ut lapsu graviori cadant. Et nota, quod, quanto est maior ascensus, tanto est maior et periculosior casus vel descensus. Qui enim de plano et infirmo loco cadit, cito resurgit; qui autem de alto loco cadit, cito surgere nequit. Rami enim arboris, ut dicit Chrysostomus, qui stant in summitate, cito a magno vento destruuntur et franguntur. Qui autem sunt ad radicem, conservantur. Unde etiam ait Quintus Curius, quendam dixisse Alexandro, quod, licet arbor magna et truncata crescat in altum, tamen vento citius exstirpatur et eradicatur. Et licet leo tam sit superbus et elatus, tamen parvarum avium efficitur cibus. Quidam philosophus veniens ad sepulturam Alexandri ait: „Heri non sufficiebat isti totus mundus, hodie quinque sepultura pedum est contentus.“ |

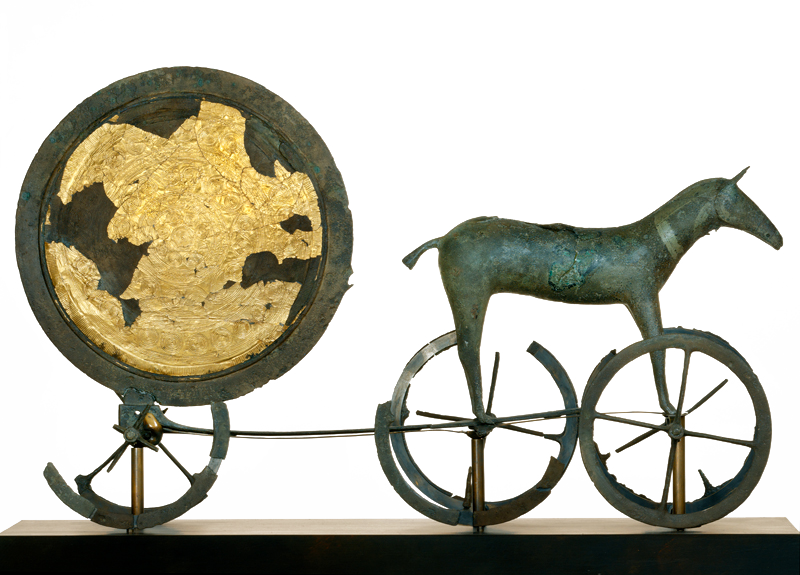

Quelle: Hartmann Schedel, Public domain, via Wikimedia Commons

Sonne und Mond

Welche Strafe Undankbarkeit verdient. Oder: Wie der Hochmütige gedemütigt wird.

Sol ist, wie der Philosoph sagt, das Auge der Welt, die Freude des Tages, die Schönheit des Himmels, das Maß der Zeiten, Kraft und Ursprung alles Entstehenden, Herr der Planeten, der alle Sterne führt und zum Ziel bringt. Luna aber, wie Ambrosius im „Hexaemeron“ sagt, ist die Zierde der Nacht, Mutter und Dienerin jedes nassen Elementes, das Maß der Zeiten, die Herrin des Meeres, diejenige, die die Luft verändert und mit Sol wetteifert.

Und weil sie mit Sol wetteiferte, begann sie ihn herabzusetzen und zu verleumden. Sol aber bemerkte dies, sprach mit Luna und sagte: „Warum setzt du mich herab und beleidigst mich? Ich habe dich immer angestrahlt und bin dir vorangegangen; du aber hasst mich immer und bekämpfst mich.“ Luna sagte zu ihm: „Weiche von mir, weil ich dich nicht liebe, da ich wegen deines großen Glanzes in der Welt nicht geschätzt werde. Wenn du nicht wärest, besäße ich die höchste Position in der Welt.“ Sol sagte zu ihr: „Undankbare, deine Größe soll dir genügen, wenn ich am Tag, du aber in der Nacht leuchtest. Gehorchen wir also unserem Schöpfer und erhebe du dich nicht über mich, sondern erlaube mir, am Tag zu leuchten und die Schöpfung des Herrn zu schützen!“ Luna aber entfernte sich noch hochmütiger und im Zorn und rief die Sterne zu sich. Sie sammelte ein großes Heer und begann mit Sol zu kämpfen. Sie schickte nämlich Pfeile gegen Sol und versuchte, ihn mit Speeren zu durchbohren. Da Sol aber höher stand, stieg er herab und teilte Luna mit einem Dolch entzwei, verjagte die Sterne und sagte: „So werde ich es immer mit dir machen, wenn du rund sein wirst.“ Aus diesem Grund bleibt Luna niemals rund, wie die Geschichten erzählen, und die Sterne gehen unter. Luna sagte folglich beschämt und bescheiden: „Es war besser, im aufgeblasenen Zu-stand geteilt zu werden als ganz zugrunde zu gehen.“

So wollen nämlich viele Hochmütige und Stolze herrschen, und sie wünschen nicht einen noch Höheren oder einen, der ihnen ähnlich ist, zu haben. Daher sagt der Kommentar: Hochmut ist eine gesteigerte Überheblichkeit, die danach trachtet, auf die Niedrigeren schmähend herabzublicken und über Höher- und Gleichgestellte zu herrschen. Denn über allen stehen zu wollen ist freilich auf tadelnswerte Weise ein Übel; einen anderen, der gleichartig ist, zu ertragen, ist ruhmvoll, wie Chrysostomos sagt. Über solche sagt nämlich der Dichter: Sie werden in die Höhe gehoben, damit sie um so tiefer fallen. Und merke dir, dass je größer der Aufstieg, um so größer und gefährlicher der Fall oder Abstieg ist. Wer nämlich am ebenen und niedrigen Platz fällt, der er-hebt sich schnell; wer aber von einer hohen Stelle fällt, der kann sich nicht so schnell erheben. Die Zweige des Baumes nämlich, wie Chrysostomus sagt, die auf dem Wipfel stehen, werden schnell von einem starken Wind zerstört und gebrochen. Die aber unten am Stamm sind, halten sich. Daher legt auch Quintus Curtius dar, jemand habe zu Alexander gesagt, dass ein Baum, mag er auch groß und mit starkem Stamm in die Höhe wachsen, vom Wind dennoch ziemlich schnell entwurzelt und ausgerissen wird. Und mag der Löwe noch so stolz und erhaben sein, wird er dennoch zur Speise für kleine Vögel. Ein Philosoph, der zu Alexanders Grab kam, sagte: „Gestern genügte jenem nicht die ganze Welt, heute ist er mit einem Grab von fünf Fuß zufrieden.“

Diese Fabeln weisen eine dreigliedrige Struktur auf: kurze naturkundliche Einführung (Sacherklärungen), die eigentliche Fabelerzählung mit einer zumeist gereimten Moral, die theologische Exegese mit Testimonien (Zitate aus dem Anekdotenschatz der Antike, der Spruchweisheit der Bibel und den Legenden des frühen Christentums). So stehen in ein und derselben Fabel neben biblischen Aussagen, die das religiöse Empfinden der damaligen Zeit besonders unterstreichen und den Akzent auf eine Weltordnung legen, die signifikant für das Mittelalter ist, exakte Naturbeobachtungen und realistische Einschätzungen naturkundlicher Vorgänge, die das neu erwachende naturwissenschaftliche Interesse des Humanismus und der Renaissance präfigurieren. Alle Fabeln werden durch einen Holzschnitt illustriert, der einen unmittelbaren Zusammenhang mit der Darstellung erkennen lässt.

In der Fabel um Sonne und Mond wird die menschliche Hybris bzw. die superbia gerügt, die sich darin manifestiert, dass sich Luna gegen den gottgewollten Primat von Sol auflehnt und damit die göttliche Ordnung infrage stellt. Die Strafe für den Hochmut weist mythische Dimensionen auf, weil ein Erklärungsmodell für das Phänomen des abnehmenden und zu- nehmenden Mondes geschaffen wird. Wie der Mythos einen Vorgang in der Urzeit schildert und Narration dessen ist, wie alles entstanden ist, so deutet die mittelalterliche Fabel aitiologisch ein Erklären im Modus des Erzählens bzw. ein Verstehen des naturhaft Übermächtigen und der daraus abgeleiteten Lebensordnungen an. Letztendlich bleibt im mittelalterlichen Sinne die ganze Schöpfung ein Spiegelbild der göttlichen Ordnung. Im exegetischen Kommentarteil wird konsequenterweise die Moral der Fabel auf das christliche Dasein übertragen (sic et multi) und durch Zitate wie Chrysostomus und Quintus Curius gestützt.

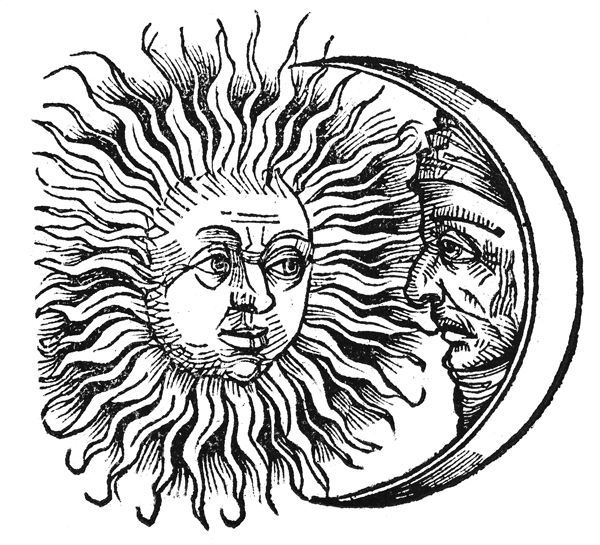

Das heliozentrische Weltbild

Quelle: Copernican system in De revolutionibus orbium coelestium Von Juulijs, via stock.adobe.com

Kopernikus: De revolutione orbium caelestium, 1,10

|

In medio vero omnium residet sol. Quis enim in hoc pulcerrimo templo lampadem hanc in alio vel meliori loco poneret, quam unde totum simul posset illuminare? Siquidem non inepte quidam lucernam mundi alii mentem, alii rectorem vocant. Trismegistus visibilem deum, Sophocles Electra intuentem omnia. Ita profecto tamquam in solio regali sol residens circumagentem gubernat astrorum familiam. Tellus quoque minime fraudatur lunari ministerio, sed ut Aristoteles de animalibus ait maximam luna cum terra cognationem habet. Concipit interea a sole terra et impregnatur annuo partu. Invenimus igitur sub hac ordinatione admirandam mundi symmetriam ac certum harmoniae nexum motus et rnagnitudinis orbium qualis alio modo reperiri non potest.

|

In der Mitte von allem aber ruht die Sonne. Denn wer würde in diesem schönsten Tempel diese Lampe an einem anderen oder besseren Ort aufstellen, als dort, wo sie alles zugleich erleuchten kann? Tatsächlich nennen manche sie nicht zu Unrecht die Lampe der Welt, andere den Verstand, wieder andere den Herrscher. Trismegistos nennt sie den sichtbaren Gott, Sophokles' Electra die alles Betrachtende. So lenkt die Sonne in der Tat wie auf einem königlichen Thron sitzend die sie umkreisende Familie der Sterne. Auch die Erde wird keineswegs des Dienstes des Mondes beraubt, sondern wie Aristoteles über die Tiere sagt, hat der Mond die größte Verwandtschaft mit der Erde. Die Erde empfängt und wird durch die jährliche Geburt befruchtet. Wir finden also in dieser Anordnung die bewundernswerte Symmetrie der Welt und eine gewisse Harmonie der Verbindung von Bewegung und Größe der Kreise, wie sie auf andere Weise nicht gefunden werden kann.

|

Im Jahr 1543 erschien in Nürnberg Kopernikus' Hauptwerk „De Revolutionibus Orbium Coelestium“ (Über die Umläufe der Himmelskreise). Das Werk markiert eine geistesgeschichtliche Wende, da es das geozentrische Weltbild mit einem einzigen Satz zunichtemachte und damit den Menschen aus dem religiös beglaubigten Zentrum des Kosmos verbannte: „In medio vero omnium residet Sol.“ (In der Mitte von allem aber thront die Sonne). Zwar war bereits in der Antike vereinzelt diese Hypothese aufgestellt worden (Aristarch von Samos, Herakleides von Pontos und Philolaus von Kroton), aber erst Kopernikus entwickelte ein neues Weltbild, dessen revolutionäre Vorstellung also darauf basierte, dass die Sonne das Zentrum des Universums bildet und die Erde zusammen mit den anderen Planeten um die Sonne kreist. Diese Theorie veränderte das Verständnis des Kosmos grundlegend und leitete eine neue Ära in der Astronomie und der Wissenschaft ein.

Philipp von Zesen (1619-1689)

|

Die güldene Sonne

|

|

Nun sollen wir loben

|

|

Kommt, lasset uns singen,

|

|

Es sei ihm ergeben

|

|

Er wird mich ernähren

|

Philipp von Zesens schlichtes Morgenlied erschien 1641 in einem Lehrbuch für Dichtkunst, dem „Deutschen Helicon“, der der Förderung der deutschen Poesie dienen sollte. Von Johann Georg Ahle wurde es 1671 vertont. Das lyrische Ich freut sich über die Schönheit des Sonnenaufgangs, die Morgenröte und dankt Gott ergriffen für die behütete Nacht und wendet dann den Blick nach vorn, lädt ein zum Gebet um Gottes Beistand. Die seit dem Neuplatonismus bekannte Identifizierung der Sonne mit Gott als der Quelle alles Seienden und als der obersten Idee findet in diesem Gedicht einen Nachhall.

Goethe: Faust. Prolog im Himmel (V. 243-250)

| Raphael.

Die Sonne tönt nach alter Weise In Brudersphären Wettgesang, Und ihre vorgeschriebne Reise Vollendet sie mit Donnergang. Ihr Anblick gibt den Engeln Stärke, Wenn keiner sie ergründen mag; Die unbegreiflich hohen Werke Sind herrlich wie am ersten Tag.

|

Goethes Drama „Faust“ beginnt im „Prolog im Himmel“ mit einem Lobgesang der göttlichen Werke durch die Erzengel und enthält eine Anspielung auf die pythagoräische Lehre von der akustisch vernehmbaren Harmonie der Himmelssphären.

Die Beispiele für die Verwendung der Sonne als literarischem Motiv sind beliebig fortzusetzen. Zu erwähnen wären in diesem Kontext auch die Homerischen Epen: In Homers „Ilias“ und „Odyssee“ ist Helios der Sonnengott, der das Licht und das Leben repräsentiert. In William Blake´s Gedichten steht die Sonne oft für göttliche Inspiration und spirituelle Erleuchtung. Bei Albert Camus („Der Fremde“) spielt die Sonne eine zentrale Rolle, indem sie die emotionale und existenzielle Isolation des Protagonisten Meursault widerspiegelt. Die Sonne ist eine eindrucksvolle Metapher für die Sinnlosigkeit und die unerträgliche Intensität des Lebens. Friedrich Nietzsche bedient sich der Sonne in „Also sprach Zarathustra“ als Metapher für den Übermenschen und die strahlende Zukunft der Menschheit.

Die Sonne als Motiv und Symbol spielt in der Literatur eine vielschichtige und bedeutende Rolle. Sie wird häufig als Bild für verschiedene Konzepte und Themen verwendet, die tief in der menschlichen Erfahrung und Kultur verwurzelt sind, gleichgültig ob sie als Quelle für Leben und Energie angesehen, in der Epoche der Aufklärung unter Anknüpfung an Platons „Höhlengleichnis“ als Symbol für Wissen, Klarheit und Erleuchtung bezeichnet, in ideologischem Sinne mit Macht, Autorität und Göttlichkeit identifiziert wird (s. der ägyptische Sonnengott Ra bzw. der Sonnenkönig Ludwig XIV.) oder auch „nur“ und dann doch ganz wesentlich als das gilt, was den Menschen aus der (existenziellen) Dunkelheit herausholt und ihm Hoffnung und des Optimismus verleiht. So wird sie wohl seit Menschengedenken mit positiven Gefühlen und der Aussicht auf eine bessere Zukunft in Verbindung gebracht, ohne dabei zu verschweigen, wie sehr die Menschheit dem Ikarus bzw. Phaëthon gleicht, der der Gefahr nicht entgeht, diesem Gestirn zu nahe zu kommen und abzustürzen, was unter den geltenden klimatischen Bedingungen bedeutet, die Erderwärmung nicht reduzieren zu können und die Erde als Wüste zurückzulassen.

Hans-Jürgen Blanke

Benutzte Quellen in der Reihenfolge ihrer Verwendung

Assmann, Jan: Der „Große Hymnus“ des Echnaton von Amarna. TUAT 2,6. Gütersloh 1991, S. 848-853.

Ovid: Metamorphosen: Lateinisch-deutsch (Sammlung Tusculum), München und Zürich 101983 [Übersetzung H.-Jürgen Blanke].

C. Plinius Secundus d. Ä., Naturkunde. Lateinisch–deutsch. Band 1, 2. Auflage. Artemis & Winkler, Düsseldorf/ Zürich 1997.

Hyginus: Fabulae – Sagen der Antike, ausgewählt von F.-P. Waiblinger, München 1996.

Gustavus Becker: Isidori Hispalensis „De natura rerum“. Amsterdam 1967.

Die Opuscula des hl. Franciscus von Assisi, hrsg. von Karl Esser, Spicilegium Bonaventurianum 13, Grottaferrata 1976 [Übersetzung H.-Jürgen Blanke].

Dialogus Creaturarum moralisatus / Dialog der Kreaturen über moralisches Handeln. Lateinisch – deutsch, herausgegeben, übersetzt und kommentiert von Hans-Jürgen Blanke und Birgit Esser, Würzburg 2008, S. 34f.

Bildnachweis: Darstellung des Sonnensystems aus De revolutionibus orbium coelestium. Universitätsbibliothek Toruń / Toruń University Library, Sig. Pol.6.III.142, CC0 1.0.

Nicolaus Copernicus. Das neue Weltbild, Felix-Meiner-Verlag, Hamburg 1990 [Übersetzung H.-Jürgen Blanke].

Zesen, Philipp von: Die güldne Sonne. Zitiert nach: https://www.gedichte7.de/die-gueldene-sonne.html [Stand: 21. Juli 2024]

Johann Wolfgang von Goethe: Faust - Der Tragödie erster Teil. Tübingen: Cotta. 1808, Seite 23.

Kontakt

Lassen Sie sich von unserer Leidenschaft anstecken und von unseren vielfältigen Erfahrungen inspirieren.