Leben ist Brückenschlagen über Ströme, die vergehn.

Zerstörung, Verwüstung und die Bedrohung menschlichen Lebens haben zu allen Zeiten einen Niederschlag in der Kunst gefunden.

Zerstörungen

von Gottfried Benn

|

Zerstörungen –

|

| Zerstörungen –

das sagt immerhin: hier war einmal

|

|

Zerstörungen –

|

Quelle: Gottfried Benn: Gedichte. Gesammelte Werke in vier Bänden, hrsg. von Dieter Wellershoff. Dritter Band, Wiesbaden und München 1978, S. 335

Das Gedicht Gottfried Benns, das 1951 in dem Band „Fragmente“ erschien, beschreibt das Bild einer Trümmerlandschaft, als die sich bei Kriegsende 1945 fast alle deutschen Großstädte erwiesen, da von 18,8 Mio. Wohnungen des Deutschen Reiches 4,8 Mio. zerstört bzw. beschädigt, 400 Mio. m³ Trümmer angefallen und 13 Mio. Menschen obdachlos geworden waren1. Der elegische Grundton ist unverkennbar. Im ersten Abschnitt wird nicht ohne ästhetischen Impetus das Bild einer zerstörten Stadt, wahrscheinlich Berlins, demonstriert, deren Trümmer im Laufe der Jahre von Pflanzen und Unkraut überwuchert werden. Alles unterliegt unaufhaltsam dem Alterungsprozess, selbst die fortgeschrittene Zerstörung bietet dem keinen Einhalt. Mit melancholischem Blick schaut das lyrische Ich im Folgenden zurück, um sich der einstigen Landschaftsform zu vergewissern, einer Kulturlandschaft, die Fülle und Heimat verhieß. Aus der Erinnerung gleichsam auftauchend richtet der Betrachter seinen illusionslosen Blick wieder auf die krude Gegenwart, die in der Zertrümmerung erstarrt zu sein scheint. Das „Siebenschläferwort“ verweist dabei meteorologisch auf die Unveränderlichkeit der Situation und mythisch auf die sieben jungen Christen, die in der Zeit der Verfolgung während des 3. Jahrhunderts eingemauert wurden und für 195 Jahre schliefen. Die freudlose Situation wird schließlich noch dadurch betont, dass den Menschen die glückverheißende Aussicht auf Genuss und Vergnügen des Sommers auf unabsehbare Zeit genommen zu sein scheint. Die Zerstörung des Menschlichen und seiner Kultur durch Menschenhand gemahnt an Tod, Monotonie und Stagnation, Zerstörung und Untergang, an Bilder der Erstarrung allen Lebens, das nur noch Ödnis, Dürre, Fäulnis, Kälte und Dunkelheit, den Verfall und die Morbidität kennt.

Quelle: Bundesarchiv, Bild 183-1984-1116-500 / CC-BY-SA 3.0, CC BY-SA 3.0 DE, via Wikimedia Commons

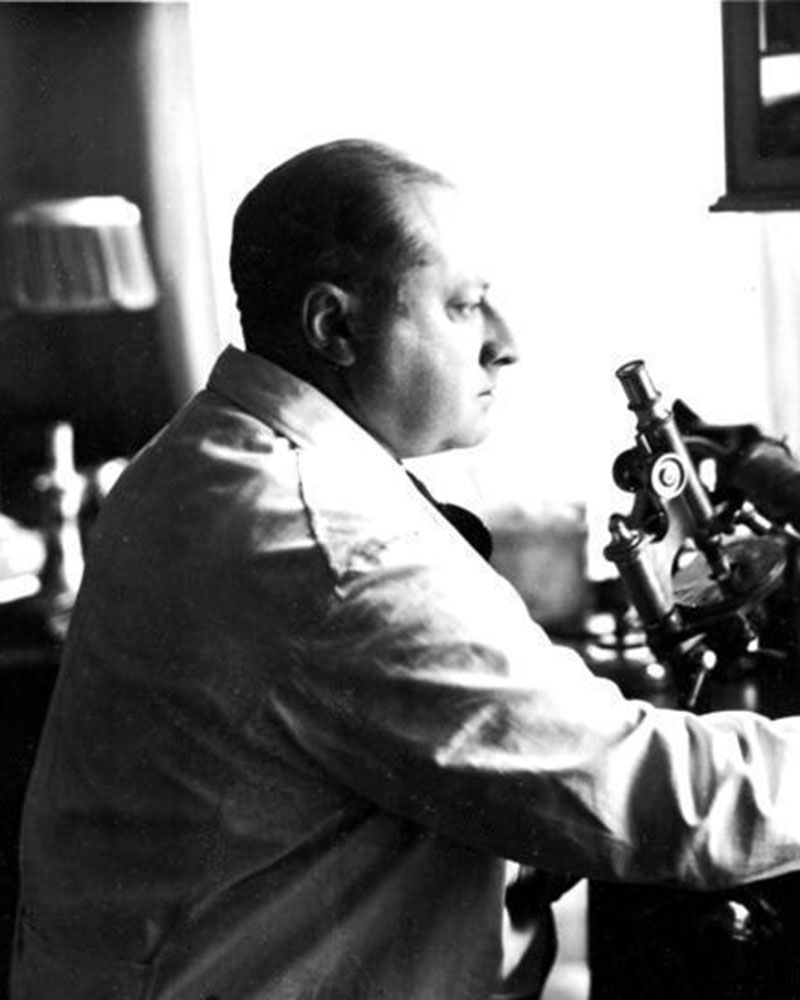

Dem Agnostiker Gottfried Benn (1886-1956), Pfarrerssohn mit abgebrochenem Theologiestudium, späterem Arzt und frühexpressionistischem Dichter wurde die Politik zum Verhängnis. Hatte er in seinen ersten Gedichten, 1912 veröffentlicht unter dem Titel „Morgue und andere Gedichte“, sich eines medizinischen Vokabulars bedient und mit dem zynischen Jargon mancher Ärzte die Hinfälligkeit und Nichtigkeit des Menschen, dessen sinnlose Existenz und rein materielle Lebensgrundlage gezeigt, so folgte nach den für ihn schöpferisch wenig ergiebigen Zwanziger Jahren ein Bekenntnis zum »Neuen Staat« der Nationalsozialisten, in dem er ein „mythisches Kollektiv“ erblickte, das die Überwindung aller sozialen, kulturpolitischen und anthropologischen Fehlentwicklungen der Moderne anstreben werde. In und um Gottfried Benn vollzog sich die Tragödie des Intellektuellen im 20. Jahrhundert, der seine Ideen und Visionen teils aus situationsbedingtem Opportunismus, teils aus politischer Verblendung, teils aber auch aus selbstsuggestiver Rationalisierung in einem Pakt mit einer menschenfeindlichen Ideologie zu realisieren versuchte. Benn musste seinen fatalen Irrtum spätestens im Jahr 1934 nach den Morden an Ernst Röhm und anderen dem Regime unliebsamen Kritikern eingestehen. Angefeindet von NS-Organisationen und mit Publikationsverbot belegt ließ er sich als Militärarzt in Hannover nieder, um eine nach seinem Verständnis „aristokratische Form der Emigration“ zu praktizieren. Das Kriegsende mit all seinen Zerstörungen erlebte er in Berlin; in den Folgejahren trat er als einer der großen lyrischen Sprachartisten hervor, wenn er auch Zeit seines Lebens umstritten blieb.

Im Sinne Friedrich Nietzsches sah Benn in der Kunst „die letzte metaphysische Tätigkeit innerhalb des europäischen Nihilismus“2. Nur in der Kunst konnte es gelingen, eine Erfahrung der „Tiefe“ von menschlicher Existenz zu machen und den inneren Zwang, dieser Erfahrung Ausdruck bzw. Form zu geben, schöpferisch werden zu lassen. Angesichts der weltweit zu beobachtenden Zerstörungen durch Dürre, Brände, Überflutungen wird niemand in einem Kunstevangelium bzw. einer Kunstphilosophie eine Rettungsmöglichkeit des gefährdeten ökologischen Gleichgewichts sehen. Aber diese Artisten-Metaphysik kann vielleicht dazu beitragen, den Blick wieder auf das Wesentliche zu richten: Was heißt Schöpfung? Was für eine Verantwortung legt sie dem Menschen auf? Ist der Mensch überhaupt fähig, seine nationalen und privaten Egoismen zu überwinden und solidarisch im Sinne der menschlichen Schicksalsgemeinschaft zu handeln?

Die ganze Tragödie und bizarre Komödie des Klimawandels wird man erst dann erkennen, wenn man die Frage nach dem Menschen und seiner Rolle in und bei diesem Klimawandel stellt. Wie antwortet die Menschheit auf das größte Problem kollektiven Handelns, mit dem sie sich je konfrontiert sah. „Selbst aus Sicht derer, die das Problem der Erderwärmung als Tatsache akzeptieren, lässt es sich unterschiedlich darstellen – als Krise der Weltordnungspolitik, als Marktversagen, als technologische Herausforderung, als Frage der sozialen Gerechtigkeit und so weiter -, mit jeweils anderen teuren Lösungen.“3 Die Frage nach Lösungsansätzen für den drohenden Klimainfarkt unterscheidet sich kategorial von jedem anderen Problem, dem sich die Menschen bisher ausgesetzt sahen. Die Bedrohung durch Atomwaffen beruhte auf einem Effekt der wechselseitigen Einschüchterung, der letztendlich eine Einsicht auf Verzicht des Einsatzes solcher Waffen und damit auf ein Nichthandeln nötig machte. Im Zuge der Finanzkrise von 2008 verloren zahllose Menschen Besitz und Vermögen, eine weltweite Rezession setzte ein. Den Weg aus der Krise gaben die nationalen Regierungen vor: Mit staatlichen Hilfen wurden Banken vor der Insolvenz bewahrt, einige wurden sogar direkt mit Staatshilfe gerettet. Waren die Auswirkungen dieser Finanzkrise auch weltweit zu vermerken, hatte es dennoch keinen globalen Rettungsplan gegeben.

Ein Bild, das signifikant ist sowohl für die Flutkatastrophe im Ahrtal im Jahr 2021 als auch für die Hochwasserkatastrophen in Nord- und Süddeutschland im Jahr 2023 bzw. 2024.

Quelle: SamuelFJohanns, via pixabay.com

Die Klimakrise - und dies gerade in Zeiten, da die Katastrophen ein apokalyptisches Ausmaß annehmen - offenbart eine ganz andere Dimension des Problems: Keine Region und kein Land kann den Folgen entkommen, und letztlich werden wir alle Verlierer sein, wenn sich die globale Erwärmung beschleunigt und die drohende Krise über uns hereinbricht, ohne dass grenzen-, länder- und generationenübergreifend ein Masterplan entwickelt und umgesetzt wird. „Aus globaler Perspektive mag es so scheinen, als hielte die Zukunft nicht nur meinen eigenen Tod bereit, sondern noch einen zweiten, größeren – den Tod der bekannten Welt“4, so der amerikanische Autor Jonathan Franzen. Dabei muss klar sein: Es ist nichts ungeschehen zu machen. Im vorindustriellen Zeitalter wurden die theoretischen Grundlagen für die Entwicklungen und Veränderungen gelegt, die erst Technisierung und Industrialisierung möglich machten, ein Jahrhunderte währender Prozess. Dieser Prozess kann nicht umgekehrt werden; er muss aber verlangsamt und in eine andere Richtung gelenkt werden. Zwar gibt das Pariser Klimaabkommen von 2015 einen globalen Rahmen zur Bekämpfung des Klimawandels vor, nämlich dass die Erderwärmung deutlich unter 2°C reduziert und der Temperaturanstieg durch weitere Maßnahmen auf 1,5°C begrenzt werden soll. Aber offensichtlich reichen die vereinbarten Bemühungen der Staaten bzw. der Weltgemeinschaft zur Emissionsverringerung nicht im Mindesten aus, um vor 2050 weltweit klimaneutral zu werden. Der kanadische Ökonom H. Scott Gordon sieht den Grund dieses Versagens im ausbeuterischen Verhalten gegenüber der Natur und ihren Gütern: „Niemand misst einem Besitz, der allen frei zur Verfügung steht, einen Wert bei, weil jeder, der so tollkühn ist, zu warten, bis er an die Reihe kommt, schließlich feststellt, dass ein anderer seinen Teil bereits weggenommen hat.“ Für das, was Allgemeingut scheint, gibt es zu wenig Verantwortungsbewusstsein und Rücksichtnahme. Gleichwohl müssen wir als Individuen, als Teile von Gemeinschaften, als Staaten und als Weltgemeinschaft lernen, „das Spiel ums Allgemeingut so [zu] spielen, dass es nicht in der Tragödie endet“6.

Quelle: AlainAudet, via pixabay.com

Zur Verbesserung des ökologischen Fußabdrucks kann jeder Einzelne beitragen, sei es durch Einsparung von Ressourcen, durch Verzicht auf Tätigkeiten und Produkte, die die CO2-Bilanz belasten, durch nachhaltiges Kaufverhalten, durch Vermeidung von Plastik, durch Reduzierung von Müll usw.7 Letztendlich müssen wir alle uns von der Vorstellung permanenten Wachstums verabschieden, einer Ideologie, die nicht nur ein relatives Wohlergehen verspricht, sondern steigenden Wohlstand, zunehmende Konsummöglichkeiten, grenzenlosen Luxus für alle verheißt. Die Verführungen einer Medien- und Industriewelt, der es im Wesentlichen nur um Erschließung neuer Absatzmärkte und um Gewinnmaximierung geht, müssen durch die Ideen von Verteilungsgerechtigkeit, Demut und Bescheidenheit konterkariert werden. Voraussetzung für diese Art des Umdenkens ist, dass wir in der Erhaltung und Bewahrung der Schöpfung Auftrag und Sinn erkennen, die wir auch nachfolgenden Generationen als Verpflichtung auferlegen.

Akseli Gallen-Kallela: Lemminkäinens Mutter (1897) [Quelle: Akseli Gallen-Kallela, Public domain, via Wikimedia Commons]

In dem mythologischen Bild des finnischen Malers Akseli Gallen-Kallela ist in dem Werk der Mutter, die ihren zerstückelten Sohn Lemminkäinen wieder zusammensetzt, symbolhaft die Warnung ausgesprochen, dass die Menschen sich zu spät an die Rettung ihrer Lebenswelt machen. Wir werden eine zerstörte Welt und tote Natur kaum wieder zum Leben erwecken können. Die Lebenden müssen im Eigeninteresse und im Interesse der noch Ungeborenen erkennen, wie lebenswichtig es ist, dass wir jetzt gemeinsam handeln, um die größte Krise seit Menschengedenken zu bewältigen. Vielleicht ist diese Aufgabe in den Versen Gottfried Benns ausgedrückt, die seinem Gedicht „Epilog 1949“ entnommen sind: „Leben ist Brückenschlagen über Ströme, die vergehn.“8

Hans-Jürgen Blanke

Quellenangaben

1 Vgl. dazu Bode, Volker: Kriegszerstörung und Wiederaufbau deutscher Städte nach 1945. In: Nationalatlas Bundesrepublik Deutschland, hrsg. vom Institut für Länderkunde, Leipzig, Heidelberg 2002, Band 5: Dörfer und Städte, S. 88.

2 Friedrich Nietzsche: Die Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik. In: Giorgio Colli und Mazzino Montinari (Hrsg.): Sämtliche Werke. Kritische Studienausgabe. Bd. 1. Berlin / New York 1980. S. 9-156, hier: S. 24.

3 Franzen, Jonathan: Die Klima-Klemme. Essay, Reinbek bei Hamburg 2015, S. 14.

4 Franzen, Jonathan: Die Klima-Klemme. Essay, Reinbek bei Hamburg 2015, S. 30.

5 Zitiert nach: Frank Schätzing, Was, wenn wir einfach die Welt retten? Handeln in der Klimakrise, Köln 2021, S. 186 [ebook].

6 Ibid. S. 198.

7 Sehr ausführlich erörtert Frank Schätzing die Möglichkeiten klimaneutralen Handelns in den letzten Kapiteln seines oben erwähnten Buches.

8 Gottfried Benn: Gedichte. Gesammelte Werke in vier Bänden, hrsg. von Dieter Wellershoff. Dritter Band, Wiesbaden und München 1978, S. 343.

Kontakt

Lassen Sie sich von unserer Leidenschaft anstecken und von unseren vielfältigen Erfahrungen inspirieren.